ブログ

2017.02.06

冬の窓ガラスの結露対策

【結露のおこる仕組み】

空気には水蒸気が含まれています。

そして、暖かければ暖かいほど水蒸気をたくさん含むことができ

冷たければ水蒸気を含むことができる量は少なくなります。

暖かい空気が冷たい空気になるということは、含むことができる水蒸気の量が

少なくなるので、余った水蒸気は押し出されて水滴になります。

(この水滴が結露と呼ばれるものです)

コップ1杯の水をおちょこに移すと水が溢れるのと同じです。

冬の窓ガラスは外気によって冷やされ、室内は暖房などで暖められた空気が窓ガラスに

ぶつかって冷やされて、空気中の水蒸気が水滴となって窓ガラスに付着します。

これが結露です。

【結露対策】

窓ガラスの結露を減らすには

※室内の水蒸気量を減らすか表面温度を上げる※

具体的な方法としては

①寝る前、5分間の換気

②除湿機を使う(室温20度 湿度40~50%)

③断熱性の高い複層ガラスや断熱サッシを用いる

④窓に断熱シートを貼る

⑤暖房の温度を上げすぎない

⑥窓ガラスに扇風機やサーキュレーターの風を直接あてる

⑦石油ファンヒーターやガスファンヒーターは暖房時に水蒸気を

大量に発生するので、こまめに換気する

2017.01.20

水道管の凍結 対処法

水道管の凍結は、外気温がマイナス4度以下になったとき、長時間水道を使用しないときにおこります。

水は液体から固体になると体積が増える性質を持っている為、水道管の凍結により破損してしまう事があります。

水道が使えないと、日常生活に沢山の不備が生じるだけでなく、凍結によって水道管が破裂すると

水道工事が必要になり費用の負担も発生します。

【家でできる修理方法】

・露出している管や蛇口などにタオルを巻き付け、上からお湯をゆっくりかける。

(直接お湯をかけると破損の危険があります!)

・ドライヤーの熱風をあてる

※注意:蛇口をひねらない。熱湯を直接かけない※

【水道凍結防止法】

・糸状に水を出し続ける→その水の有効利用を考える

・水抜き→長期外出時など

・水道管の保温→保温材や毛布、タオルを水道管に巻きつける

・メーターボックス内の保温→水道メーターより内側(家屋側)の水道管は契約者の所有で、修理代は契約者の負担です

・お風呂の窓を開けっ放しにしない

2016.12.17

ピオレ屋上がキラキラです☆

エレベーターを6階で降りて階段で屋上へ・・・

とっても素敵です☆☆☆

2016.11.25

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

介護保険法の改正により、平成29年4月から始まり、市が実施します。

65歳以上の全ての人と、介護保険制度の要支援認定を受けている人が対象で

介護予防サービスと日常生活の支援を一体的に提供する事業の事です。

【介護予防】 地域での活動や趣味の場に積極的に参加するなど、活動的で張りのある生活を続け

介護が必要な状態にならないように、また、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で

自分らしく生活できるように気を付けていくこと。

【何が変わるの?】

①要支援1.2の人の予防給付が変わります

訪問介護(ホームヘルプサービス)→訪問型サービス

通所介護(デイサービス) →通所型サービス

+

一般介護予防事業(65歳以上の市民を対象に、いきいき百歳体操・あんしんサポーター活動

介護予防の講演会などを行う)

②要介護・要支援認定を受けなくてもサービスが利用できるようになります

(基本チェックリストで事業対象者認定)

【現在、要支援1.2と認定されている人は何が変わるの?】

引続き、訪問介護や通所介護を利用でき、サービスの内容や利用の仕方に大きな変更はありません

【訪問型サービス・通所型サービスの利用料は?】

本人負担は、今までと同様、原則として1割(一定以上の所得がある人は2割)です

2016.11.23

姫路城と銀杏並木

素晴らし銀杏並木です!

癒されますね

桜のピンクもいいですが、銀杏の黄色も素敵です

毎日見ても飽きません…

2016.11.16

天狗さん現れる

総社のお祭りで、事務所の前にも天狗さんが現れました!

はじめての事でビックリしましたが…記念にパチリ☆

11月13.14.15.16日は霜月大祭!!

平安末期、播磨国内174座の神々を合祀し、播磨国総社とよばれるようになった

11月15日を記念した祭礼で ”ひめじ祭” として、播州地方最後の秋祭りだそうです。

総社を中心にかなり広い範囲でおこなわれていて、各町ごとにおみこしと天狗さんが

回られるので、なんと3回も天狗さんにお会いすることができました。

2016.11.14

介護サービスを受けるにはどうすればいいの?

介護サービスを受けるには手続きが必要です

①お住まいの市町村の窓口で申請書類を記入して提出します

※介護保険被保険者証が必要です

②認定調査

※市町村の調査員が自宅及び施設を訪問し、本人と家族などへの聞き取り調査があります

(心身の状態の確認)

※主治医意見書の提出

(主治医がいない場合は、市町村の指定医の診察を受けます)

③審査判定

※一次判定(コンピューター)

※二次判定(専門家による介護認定審査会)

④認定

※申請から一ヶ月ほどで市町村より通知があります

※認定は要支援1.2から要介護1~5までの7段階と非該当に分かれます

【注意】

認定の有効期限(3ヶ月~12ヶ月)があり、有効期限を過ぎると介護サービスが利用できないので

有効期限満了までに認定の更新申請が必要です

身体の状態に変化が生じたときは、有効期限の途中でも変更の申請ができます

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

※要支援1.2→地域包括支援センター

※要介護1~5→居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)

⑥介護サービス利用の開始

※原則として、費用の1割~2割が利用者負担となります

サービスの内容については、また次回お伝えしたいと思います

2016.10.24

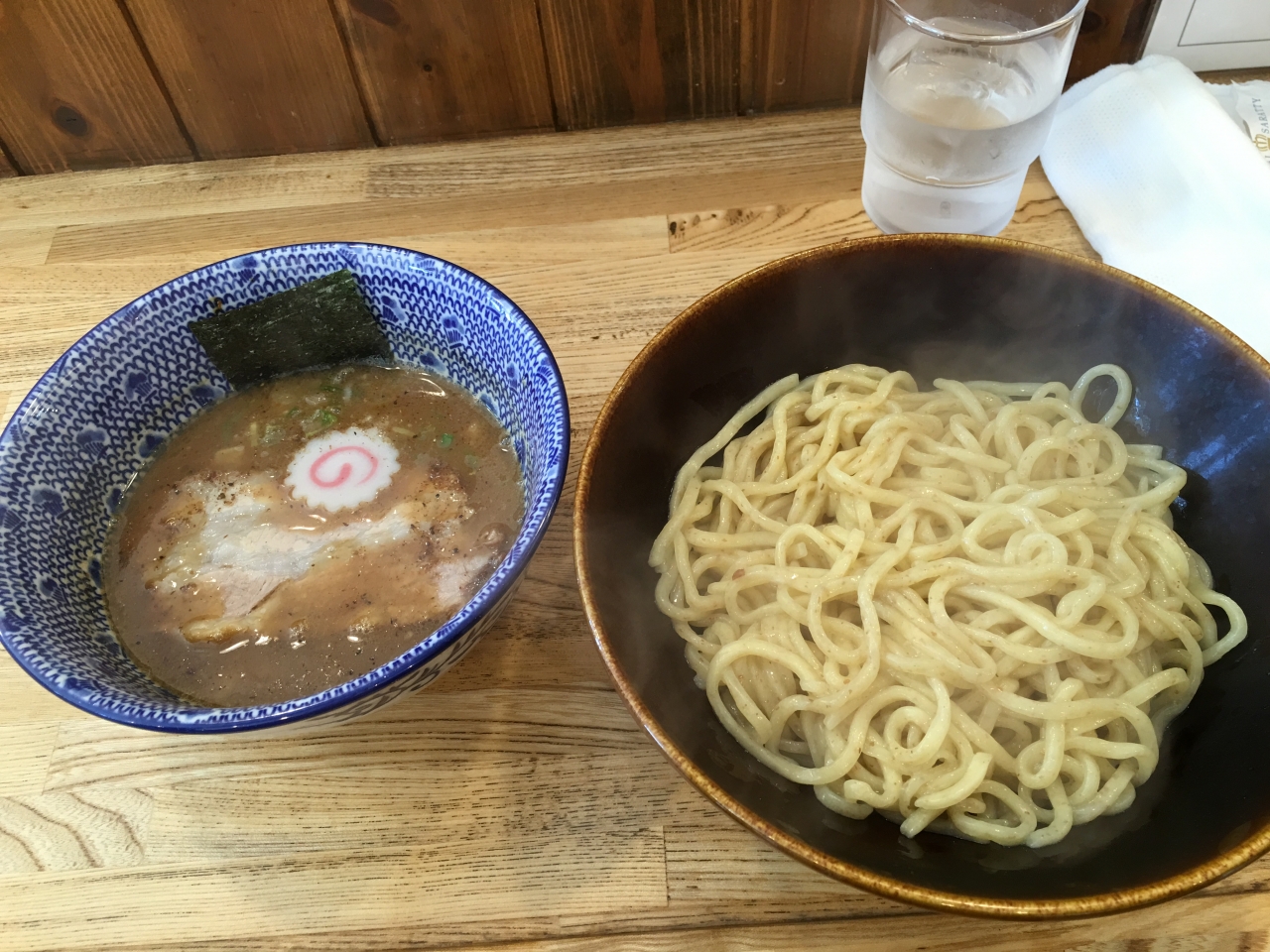

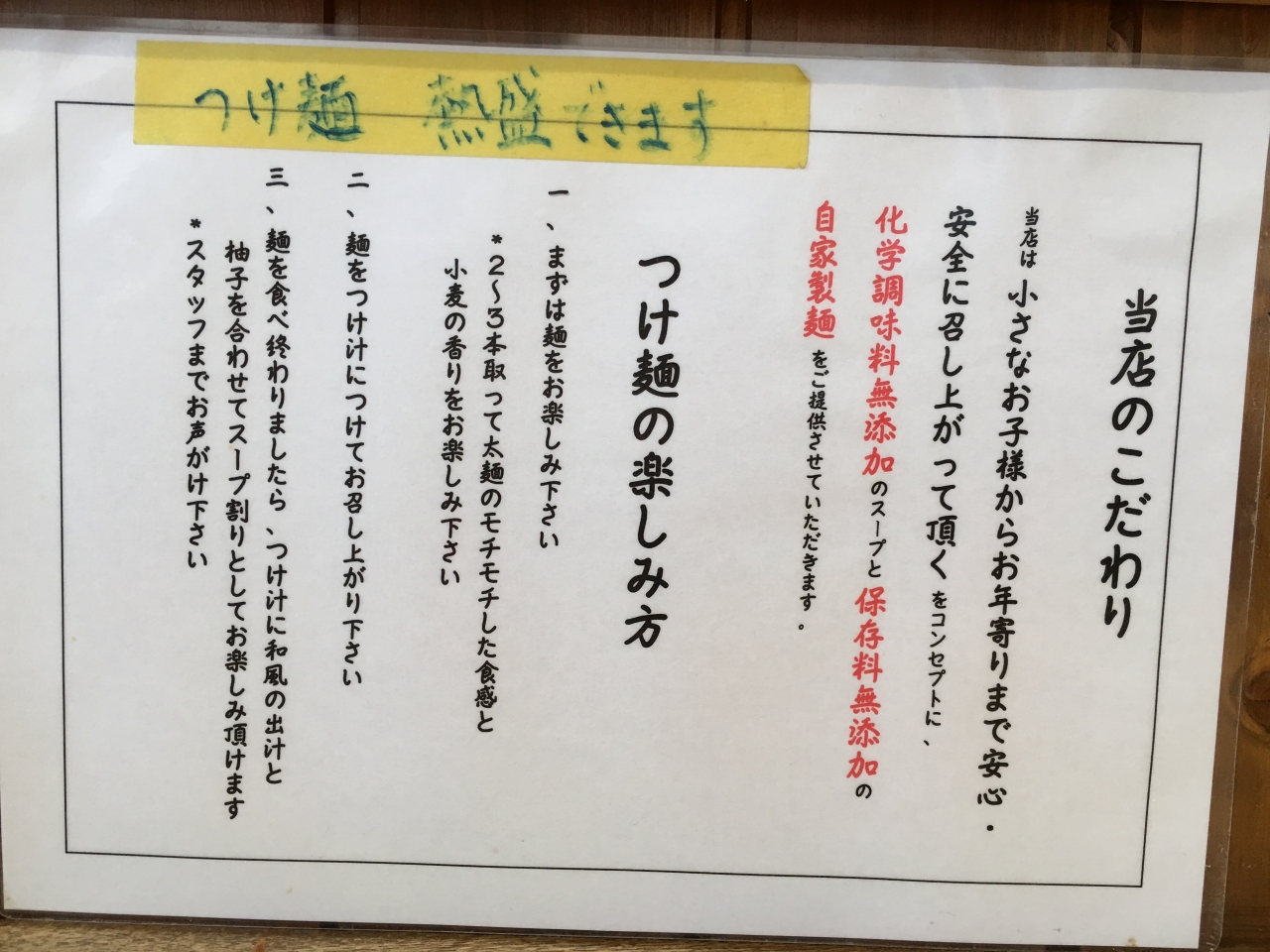

美味しいつけ麺屋さん

事務所の近くにある 「つけ麺 富」さん

美味しかったです~!

麺がもちもち!しかも、温かい麺と冷たい麺がえらべます。

食べ終わったあとのつけ汁を 和風だしと柚子でわってもらって飲む

スープ割がまた絶品でした!!

おススメです。

2016.09.30

譲渡所得とは

譲渡所得とは

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

簡単に言うと、買った時より高く売れて儲かった場合に払う税金です。

譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下→短期譲渡所得

39%(所得税30%・住民税9%)

〃 所有期間が5年超え10年以下→長期譲渡所得

20%(所得税15%・住民税5%)

譲渡費用・・・売る為に直接かかった費用

(仲介手数料・印紙税・立退き料・取壊し費用等)

特別控除額・・・居住の用に供している家屋や、その家屋とともに、その敷地を譲渡した場合に

3,000万円控除されます。他にも、収用・特定土地区画整理事業等、一定の

条件を満たす場合に適用されるものがあります。

※特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。

※住宅ローン控除を使う時は、どちらか一方しか控除を受けられません。

【注意点】

建物は減価償却があるので、購入時の価格よりも下がります。

2016.09.23

B.リーグ開幕戦

歴史的1日という事で、バスケットの事を全く知りませんが、テレビ観戦しました。

第一印象は、選手がイカツすぎる!怖い!個性が強すぎ!!

皆、デカいので、なんかコートが小さい・・・

ルールが全くわからないので、テレビの隅っこに出てくる解説を

その都度、なるほど~と読みながらの観戦でしたが

いつのまにか、スピードと迫力に魅了されていました。

ハーフタイムには、ド派手なライブさながらのパーフォーマンスや、

ナイスプレイ投票が行われて、面白いです。

まだまだ何もわかりませんが、注目していきたいと思います。